El Rey

La campaña había sido larga, casi un año fuera de su reino. Decidir atacar al país vecino no fue fácil, pero la nueva conquista había merecido la pena. En realidad se trataba de un reino no muy grande, enclavado justo en su frontera, en el que se había descubierto un yacimiento de oro. En realidad no necesitaba esas tierras, pero lo del oro sirvió para acelerar su decisión.

Ante la resistencia que encontró y que no esperaba, dio la orden a su ejército y lo arrasaron todo. De paso, otro pequeño reino, que le pillaba a mano, también fue objeto de su avaricia y también lo invadió.

En cada uno de esos nuevos territorios, dejó a un hombre de su confianza y decidió, cansado ya de tantas batallas, que era hora de volver a casa.

Tenía ganas de tener un poco de tranquilidad, ir de caza, ver a su familia. Eso es lo que ahora deseaba hacer.

En el camino de vuelta, una mañana, al levantarse, se fijó en unas montañas a lo lejos. Brillaban como si estuvieran cubiertas de cristal. Eso llamó su atención.

—Quiero que unos exploradores vayan para ver qué hay allí —dijo el rey a su mano derecha.

Este, que sabía cómo las gastaba, sin demora cumplió las órdenes recibidas.

Pasados unos días los exploradores volvieron. Le explicaron al Rey que allí no había nada que brillara. Solo eran unas montañas que protegían un pequeño valle con un castillo, sobre un altozano, en el centro. Unos aldeanos vivían allí de lo que les proporcionaba la tierra. No había nada más de interés.

El rey, contrariado, frunció el ceño. Su rostro enrojeció de rabia y golpeó la mesa con el puño.

—Me estáis engañando, en ese lugar tiene que haber algo maravilloso para que brille así. No puede ser el vulgar sitio que me habéis descrito —enfadado, mandó matar a los exploradores.

Pensó que debía ir allí para confirmar sus sospechas, estaba seguro de que era un sitio mágico. Obsesionado, cogió parte de su ejército decidido a apoderarse de aquellas tierras.

Le costó unos días llegar a la entrada del valle. Mandó levantar una empalizada cerrando el camino, no quería que nadie se le escapara.

Mandó unos emisarios para que dijeran a los habitantes que se rindieran o lo arrasaría todo. La respuesta no le gustó.

—¿Quiénes se creen que son? ¿Cómo se atreven a plantarme cara? —dijo el rey—. ¡Que se inicie el asalto al castillo! ¡Ahora!

En el primer ataque al pequeño castillo, en el que todos los pobladores con su señor se habían refugiado, no consiguieron entrar. Sus ocupantes se defendieron arrojándoles desde las almenas, flechas, piedras y aceite hirviendo.

El segundo día, al amanecer, el rey personalmente dirigió el asalto al castillo. Lanzó un ataque conjunto por todos los lados. A caballo dirigía sus tropas, cuando el sol lo deslumbró y su montura lo tiró al suelo.

Cuando cogía las riendas al animal, para volver a subirse, una flecha le alcanzó debajo del brazo, donde no llegaba la protección de la armadura.

Rápidamente, fue llevado a su tienda y el médico procedió a revisarle la herida. Mientras, el rey, muy enfadado, a gritos, daba órdenes para que continuaran con el asalto. Quería entrar y, personalmente, cortarle el cuello a todos los que se le habían resistido.

—Majestad, la flecha está profundamente clavada.

—Si me vuelves hacer daño, te mando hervir en aceite. ¡Estoy rodeado de inútiles!

—Para extraerla, daño os voy a hacer, señor. Bebed un poco más de licor, seguro que os aliviará.

El Rey vació la botella de un trago. Las manos sudorosas del médico, mientras manipulaba la flecha, hizo que el pequeño cuchillo se le cayera dos veces al suelo.

Después de tres intentos frustrados, pudo, al fin, sacar la flecha.

Limpió lo mejor que pudo la herida, e intentó infructuosamente extraer los restos de tela que la flecha había introducido.

Ese día el castillo no cayó. Por la noche el rey comenzó a encontrarse mal. El médico le aplicó unos emplastos de hierbas.

Por la mañana, casi sin fuerzas y comido por la fiebre, insistía en que se atacara.

Dos días más intentaron, sin éxito, apoderarse del castillo; el rey ya no decía nada.

A media tarde del tercer día murió y las tropas se retiraron llevándose el cuerpo del rey.

El aldeano, de cuya mano había salido la certera flecha, levantó su arco y lo sostuvo en alto. Un grito de esperanza resonó en el valle.

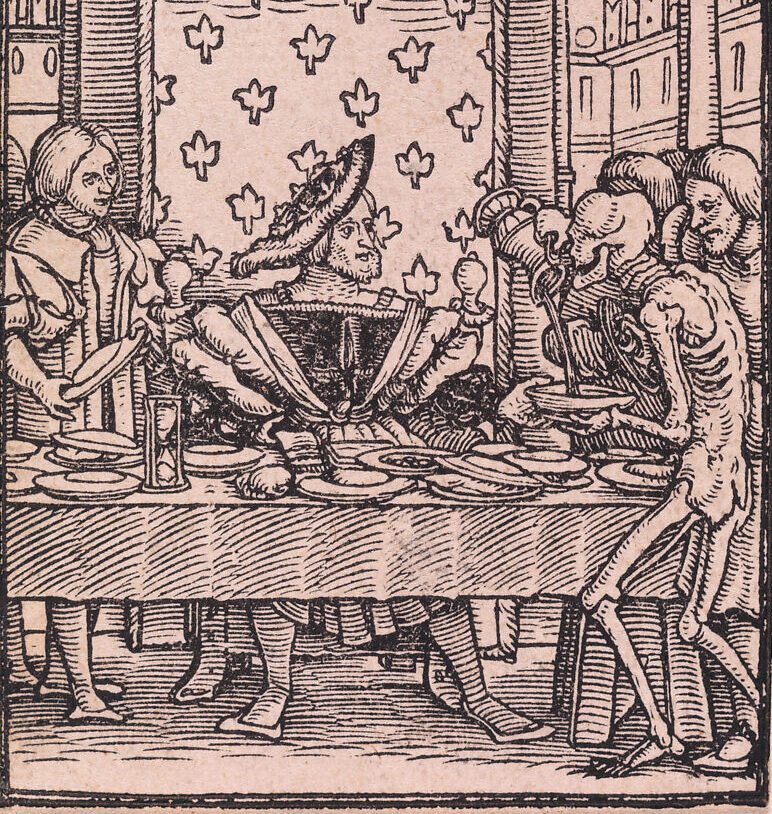

Relato inspirado en la obra «El rey [En brazos de la muerte]» de Hans Holbein el joven. Enlace